L’

augmentation mammaire

Le sein a toujours été un sujet d’intérêt majeur, symbolisant la féminité, la maternité et la sexualité. C’est pourquoi les problèmes liés aux seins peuvent avoir un impact négatif sur le bien-être et l’estime de soi des femmes. Que ce soit en raison d’une taille insatisfaisante, d’une asymétrie, d’un affaissement ou d’une autre préoccupation, il est possible de trouver des solutions grâce à des consultations spécialisées qui offrent des conseils et des options pour améliorer l’apparence et la confiance en soi des patientes.

Qu’est-ce que l’augmentation mammaire ?

L’augmentation mammaire est une procédure de chirurgie pratiquée par un chirurgien esthétique dont l’objectif est d’accroître le volume des seins. Cette augmentation est généralement réalisée en utilisant des prothèses mammaires, également appelées implants mammaires. Une autre option consiste à transférer de la graisse du propre patient, ce qui nécessite une consultation préalable avec le chirurgien, à la suite d’une lipoaspiration. Cette consultation permet au chirurgien de discuter des options et de déterminer la meilleure approche pour atteindre les objectifs esthétiques de la patiente.

À qui est destinée l’augmentation mammaire ?

L’augmentation mammaire s’adresse principalement aux femmes confrontées à l’hypoplasie mammaire, caractérisée par une poitrine insuffisamment développée en comparaison avec leur morphologie. Ce manque de volume peut résulter d’une glande mammaire sous-développée pendant la puberté ou survenir ultérieurement suite à des événements tels que la grossesse, la perte de poids ou des fluctuations hormonales. Souvent accompagnée d’une ptôse mammaire, où les seins présentent un affaissement de la poitrine et une distension de la peau, cette hypotrophie est souvent mal vécue sur le plan physique et psychologique par les patientes. Elles peuvent ressentir une atteinte à leur féminité, ce qui entraîne une baisse de confiance en elles et un malaise, parfois profond, qui peut se traduire par un véritable complexe.

Pour répondre à cette préoccupation, la chirurgie d’augmentation mammaire propose d’augmenter le volume de la poitrine jugée trop petite grâce à l’implantation de prothèses. Il est important de noter que cette intervention est généralement recommandée à partir de l’âge de 18 ans, car les patientes mineures sont généralement considérées inaptes à subir une augmentation mammaire esthétique, à moins de présenter des cas d’hypoplasie sévère ou de nécessiter une reconstruction pour des conditions spécifiques telles que les seins tubéreux ou les agénésies mammaires.

Quel est le processus opératoire ?

L’augmentation mammaire est une intervention réalisée en hospitalisation complète, habituellement avec une nuit d’hospitalisation pour la pose initiale des prothèses. La durée de la procédure est d’environ 1 heure et demie.

Elle commence par une étape pré-opératoire où le chirurgien discute du plan opératoire avec la patiente et réalise des dessins. Ensuite, une incision est pratiquée, soit le long du pli sous le sein, soit autour de la partie inférieure de l’aréole de chaque sein. Le chirurgien crée ensuite l’espace pour insérer l’implant, souvent en utilisant une approche en dual plan, plaçant l’implant à moitié sous le muscle et à moitié sous la glande mammaire. Une fois que la taille et la forme des nouveaux seins correspondent aux objectifs esthétiques de la patiente, l’incision est refermée à l’aide de fils. Les douleurs post-opératoires immédiates sont généralement légères, en partie grâce à l’anesthésie locale administrée pendant l’opération.

Les différentes cicatrices possibles

Différentes « voies d’abord » sont envisageables lors d’une augmentation mammaire :

- L’incision peut être réalisée dans l’aréole, soit dans la partie inférieure de sa circonférence (1), soit par une ouverture horizontale autour du mamelon par-dessous (2).

- La deuxième possibilité est la voie sous-mammaire, où l’incision est placée dans le sillon situé sous le sein (3).

Le choix de l’emplacement de l’incision déterminera l’emplacement des futures cicatrices, qui seront discrètement dissimulées dans des zones de jonction ou des plis naturels.

Quels sont les différents types d’implants mammaires ?

Les implants mammaires actuellement en usage se composent d’une enveloppe et d’un matériau de remplissage. La grande majorité des prothèses implantées en France et dans le monde sont pré-remplies de gel de silicone. Ces implants, qui ont été employés pendant plus de 40 ans, ont démontré leur sécurité et leur adaptation excellente à ce type de chirurgie, car ils présentent une consistance très similaire à celle d’un sein naturel. Ils ont également subi des améliorations significatives, en particulier à la fin des années 1990, pour corriger les inconvénients qui leur étaient reprochés. Aujourd’hui, tous les implants disponibles en France sont soumis à des normes strictes et précises, notamment le marquage CE de la Communauté européenne, ainsi que l’autorisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps).

Quel implant choisir ?

Les implants utilisés pour l’augmentation mammaire sont principalement de forme ronde, disponibles en version lisse ou micro-texturée.

Le choix de la prothèse se fait après une simulation détaillée en consultation avec le Dr. Jean Pedinielli. Grâce à l’application Crisalix, vous pouvez visualiser en 3D les diverses options de prothèses et leurs rendus potentiels avant de faire votre choix, garantissant ainsi que le résultat réponde à vos attentes et s’harmonise avec votre morphologie.

Comment se déroule la mise en place des prothèses mammaires ?

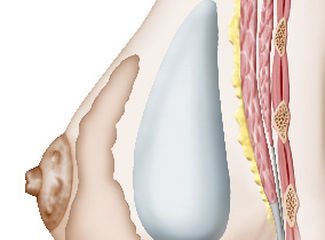

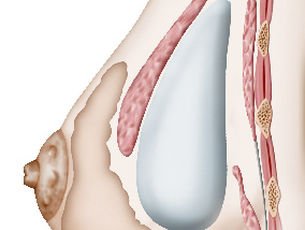

Les implants sont insérés dans les loges créées à travers les incisions. Deux options de positionnement sont envisageables :

- Positionnement prémusculaire, où les prothèses sont placées directement derrière la glande mammaire, devant les muscles pectoraux.

- Positionnement rétromusculaire, où les prothèses sont implantées plus profondément, derrière les muscles pectoraux.

Ce choix peut également être discuté lors de votre prise de rendez-vous en fonction de votre taille de bonnet et de vos préférences, chacun présentant ses avantages et inconvénients spécifiques.

Quelles sont les suites post-opératoires ?

Après une augmentation mammaire par chirurgie, un léger œdème se manifeste, mais il tend à disparaître en quelques jours. Lors de la deuxième consultation post-opératoire, le chirurgien prescrit des médicaments contre la douleur spécifiquement adaptés à l’intervention. Une ordonnance est également délivrée pour un soutien-gorge adapté, conçu pour réduire l’enflure et maintenir la position optimale de la prothèse.

En règle générale, la plupart des patientes peuvent reprendre leurs activités quotidiennes, y compris le travail, après une à deux semaines suivant la chirurgie. Toutefois, il est essentiel d’éviter les exercices physiques intensifs et de soulever des objets lourds pendant environ six semaines pour assurer une récupération en toute sécurité.

Surveillance et suivi

Il est crucial de respecter les rendez-vous de suivi prévus par votre chirurgien plasticien au cours des semaines et mois suivant votre intervention d’augmentation mammaire. Par la suite, la présence des implants dans votre poitrine ne dispense pas de la surveillance médicale habituelle, incluant le suivi gynécologique et le dépistage du cancer du sein. Cela dit, cela n’entraîne généralement pas la nécessité d’effectuer des examens supplémentaires en plus de cette surveillance régulière. Il est cependant indispensable d’informer tous les professionnels de santé que vous avez subi une augmentation mammaire.

Il est recommandé de programmer une consultation de suivi annuelle pour les implants avec votre chirurgien plasticien. En dehors de ce suivi régulier, il est particulièrement important de consulter dès que vous remarquez une modification de l’apparence de votre poitrine, que ce soit suite à un traumatisme ou autre.

Le cas des prothèses mammaires texturées

Depuis avril 2019, la plupart des implants mammaires texturés ont été retirés du marché en raison du risque rare de lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC-AIM). L’Agence nationale du médicament et de la santé (ANSM) recommande désormais l’utilisation d’implants mammaires lisses par mesure de précaution.

Pour les patientes ayant déjà bénéficié d’une augmentation mammaire avec des implants texturés, voici les recommandations :

- Le risque de LAGC-AIM est exceptionnel, il n’est pas nécessaire d’extraire préventivement les implants.

- La recommandation actuelle est de subir une surveillance annuelle chez le chirurgien, gynécologue ou médecin traitant, comprenant un examen clinique et une échographie.

- En cas de symptômes tels qu’un épanchement abondant, une augmentation de volume, des douleurs, une inflammation ou toute anomalie au niveau du sein, à tout moment, une consultation médicale est nécessaire.

- Toutes les femmes porteuses d’implants mammaires, quelle que soit la marque, sont conseillées de les remplacer tous les 10 ans.

Il est important de noter que le risque de LAGC est plus élevé avec les implants à paroi macro-texturée Biocell fabriqués par Allergan, ce qui a conduit à leur interdiction en février 2019 par l’ANSM. De plus, les implants macro-texturés de sept laboratoires ont également été retirés du marché par mesure de précaution en avril 2019.

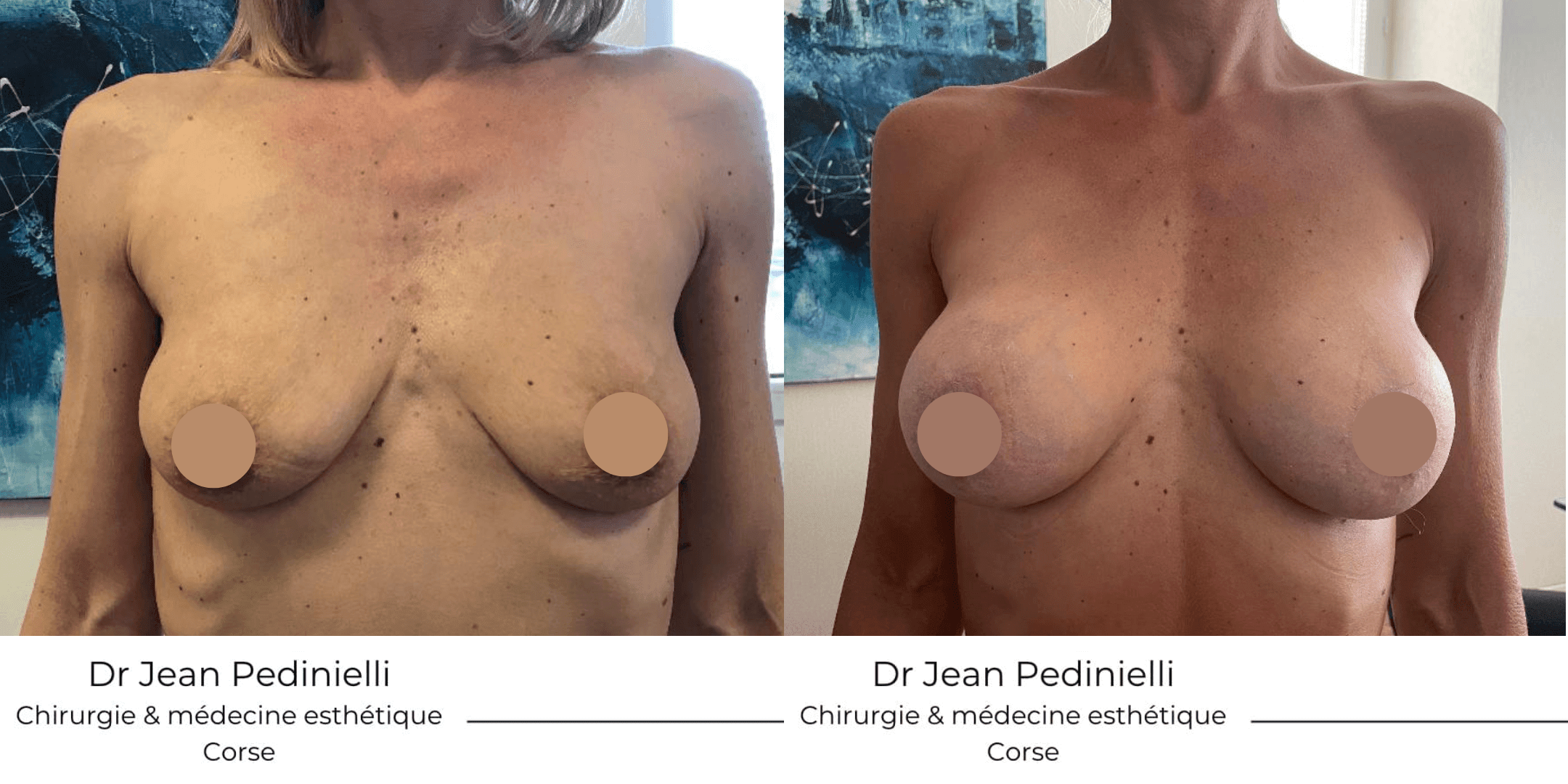

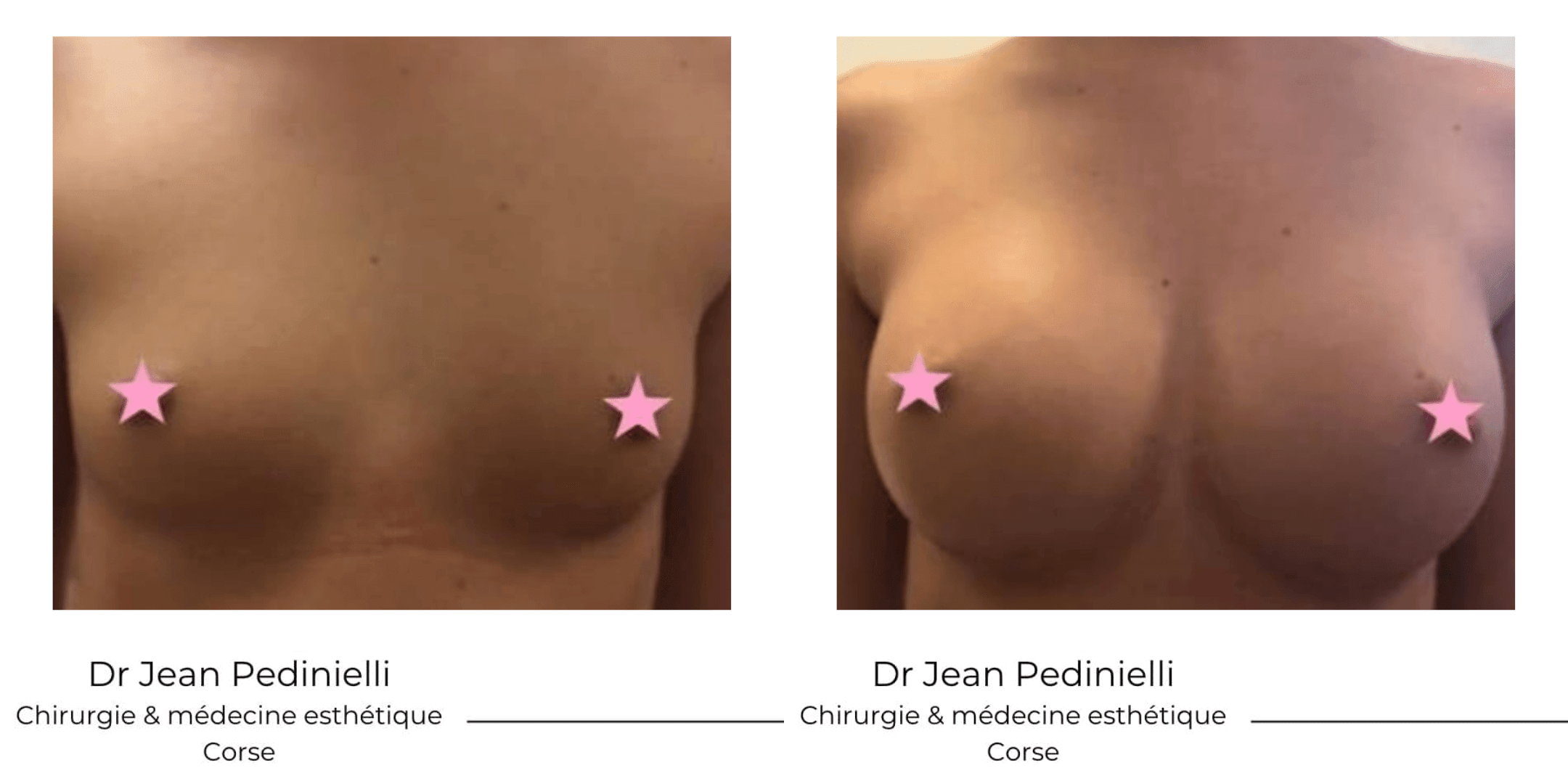

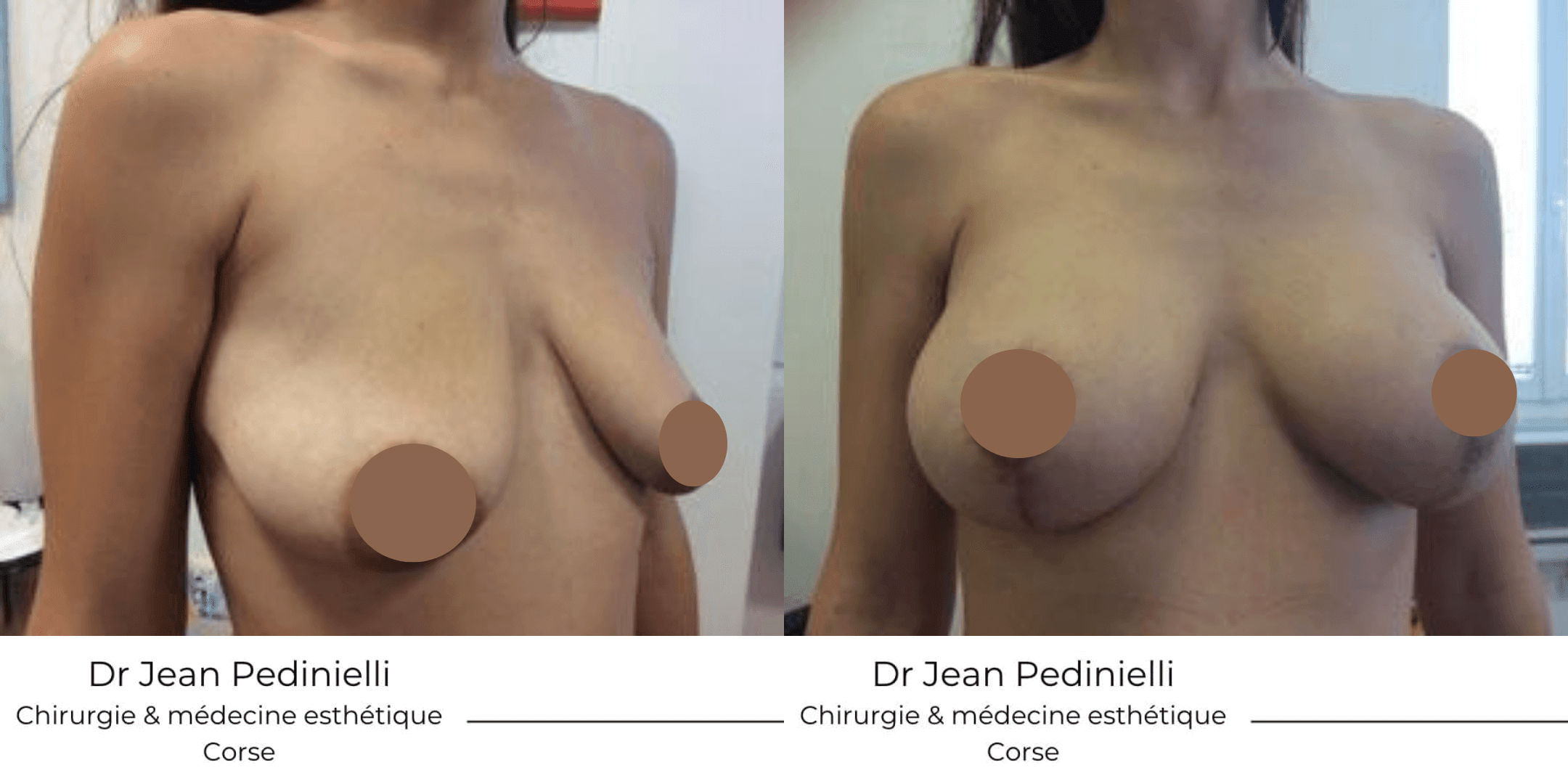

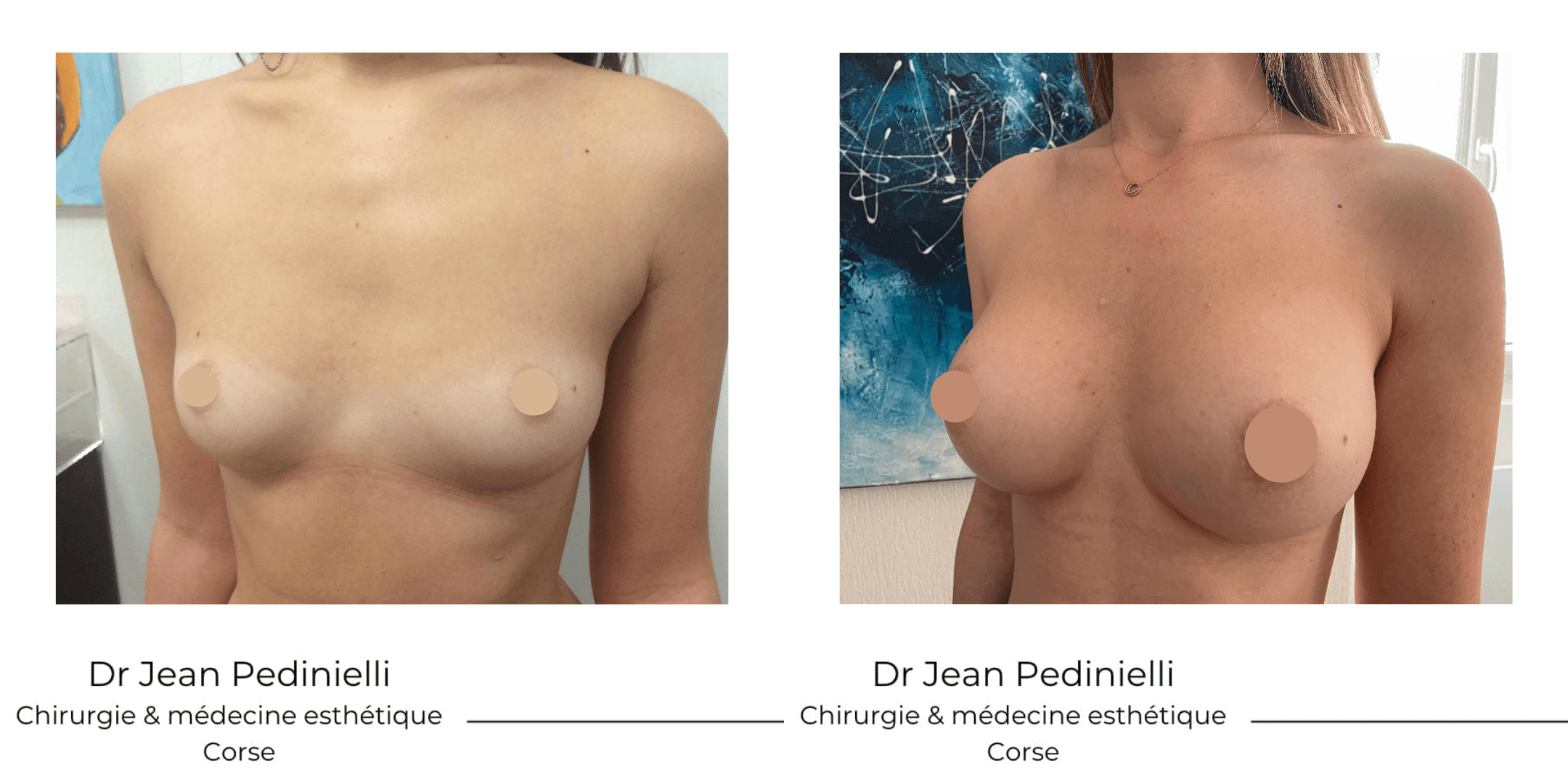

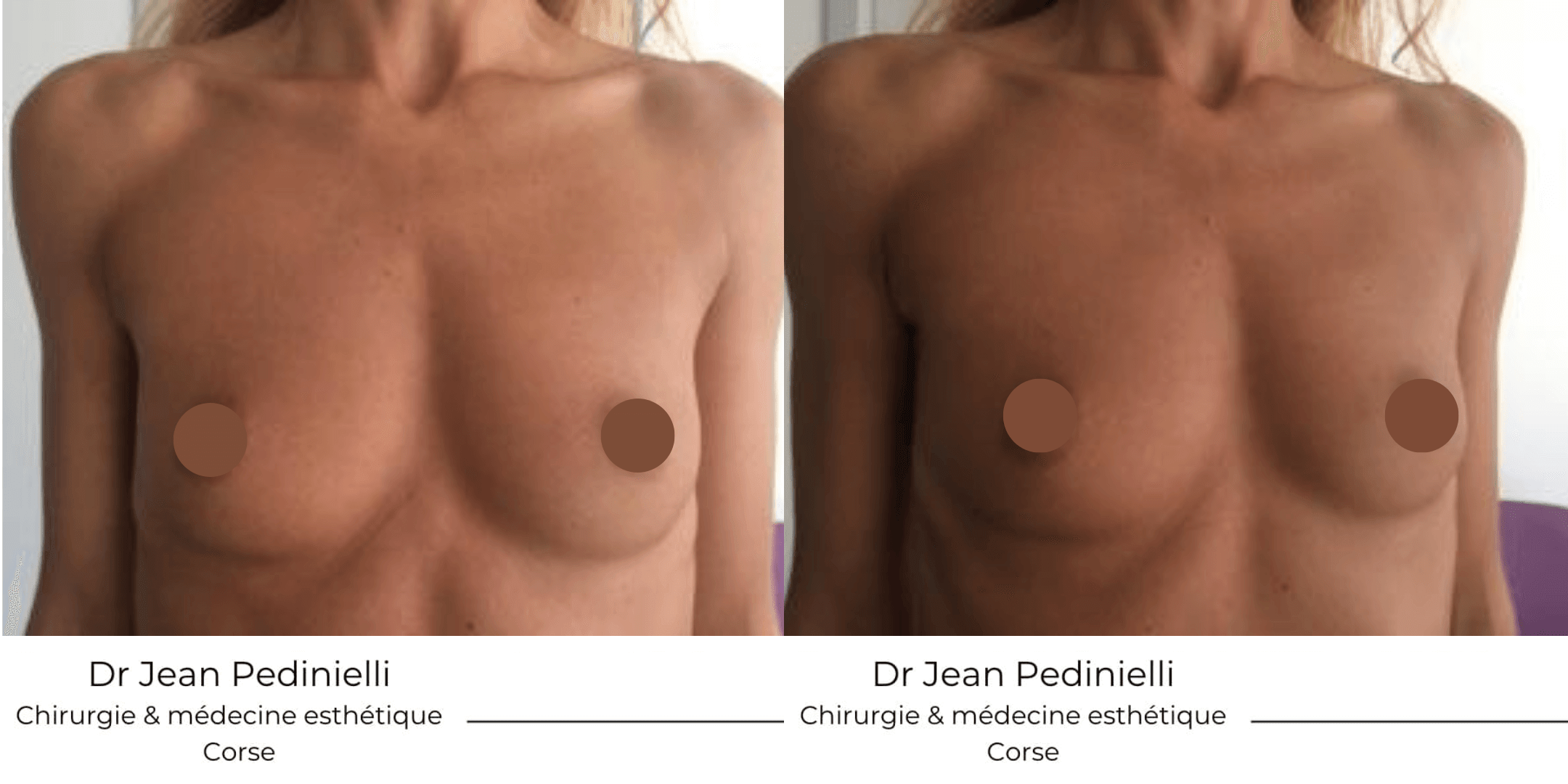

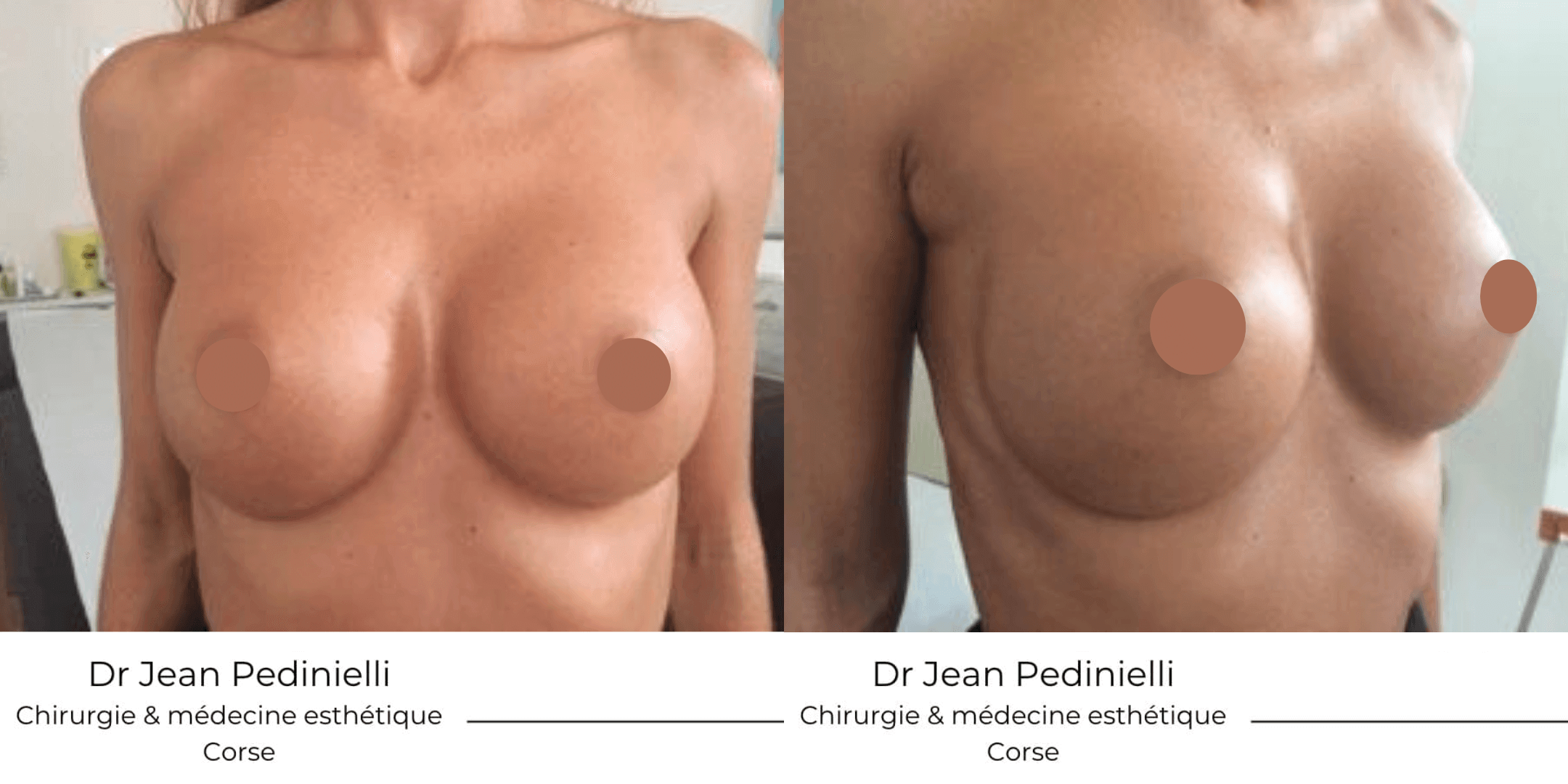

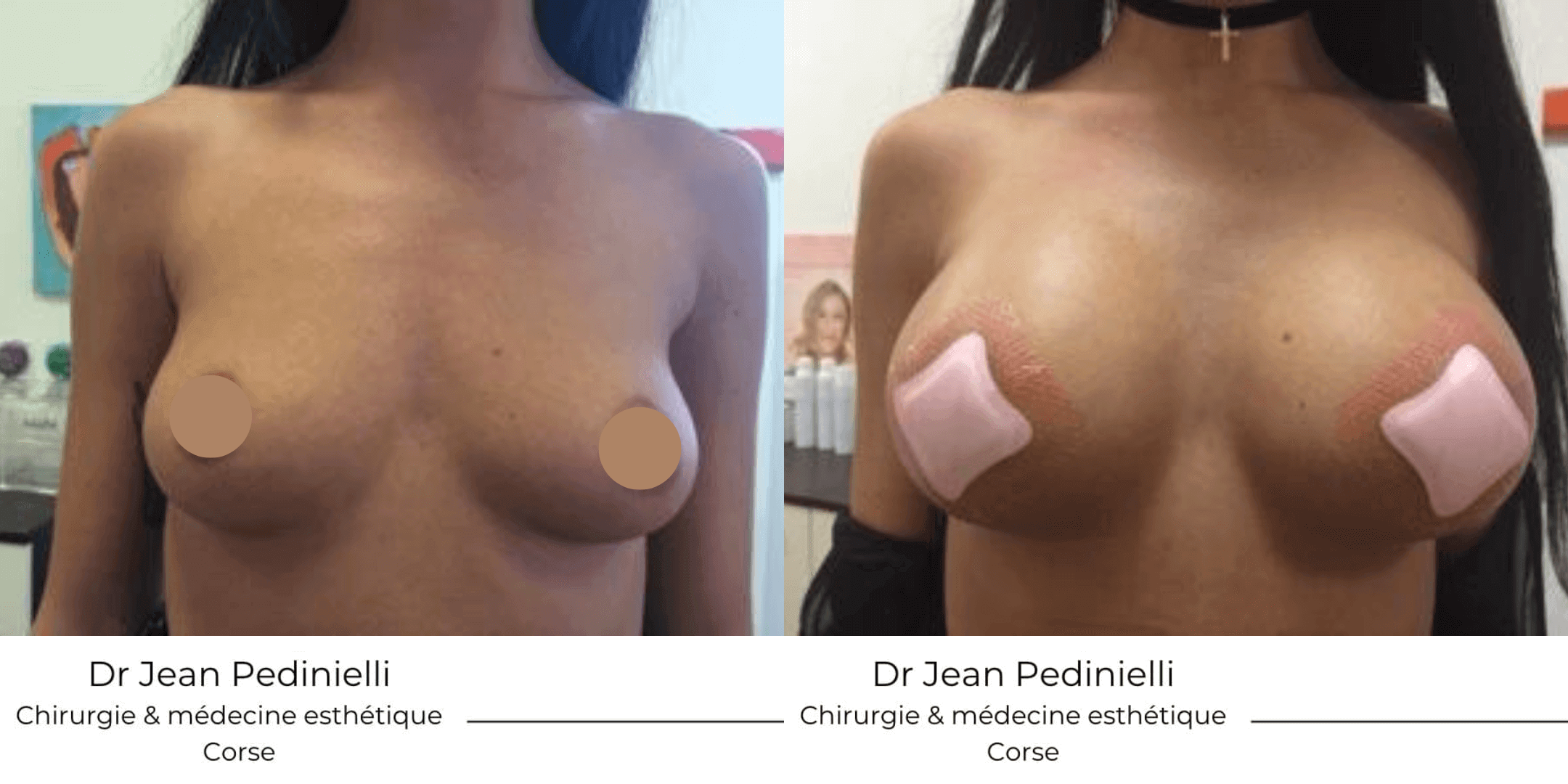

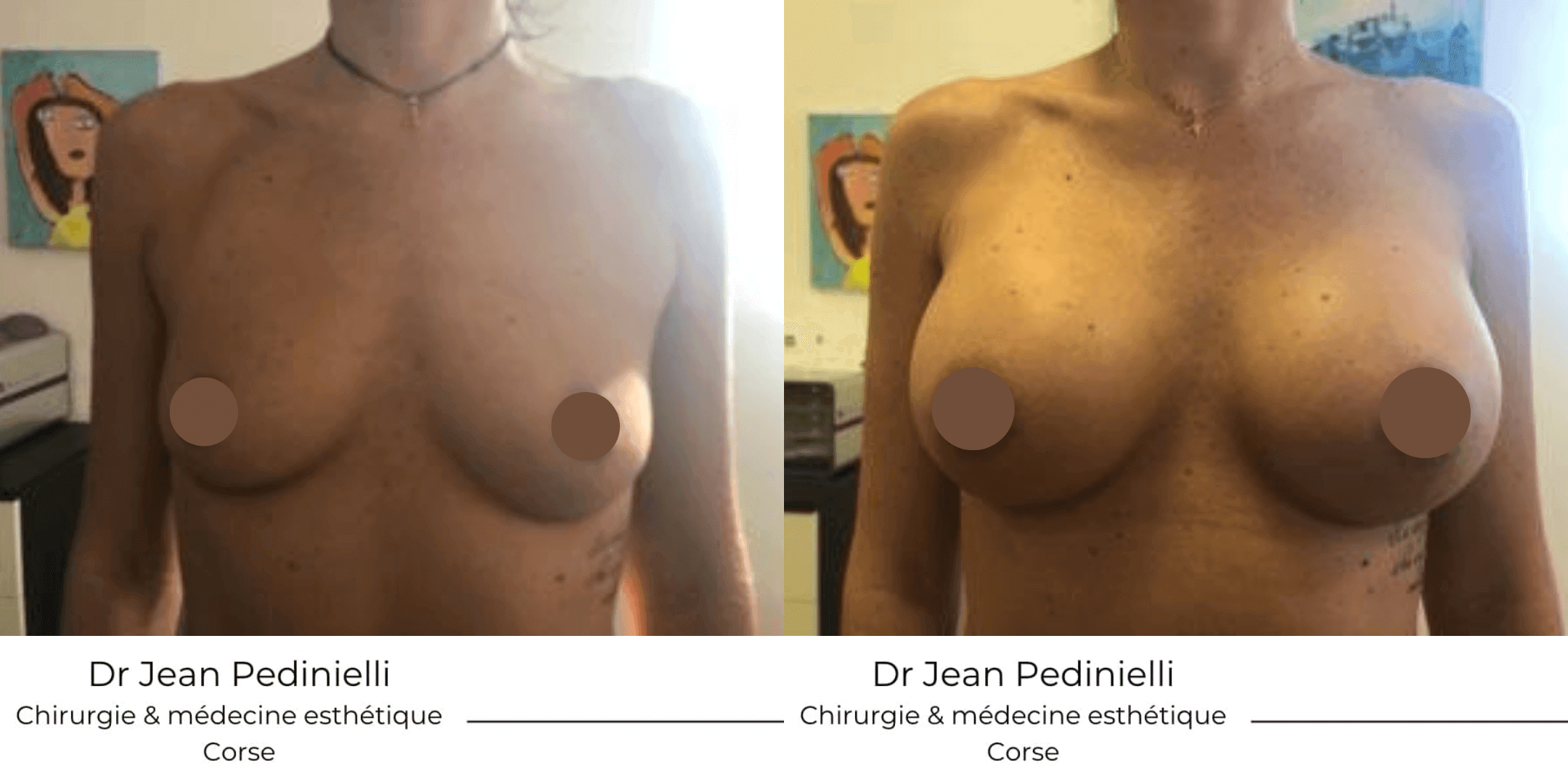

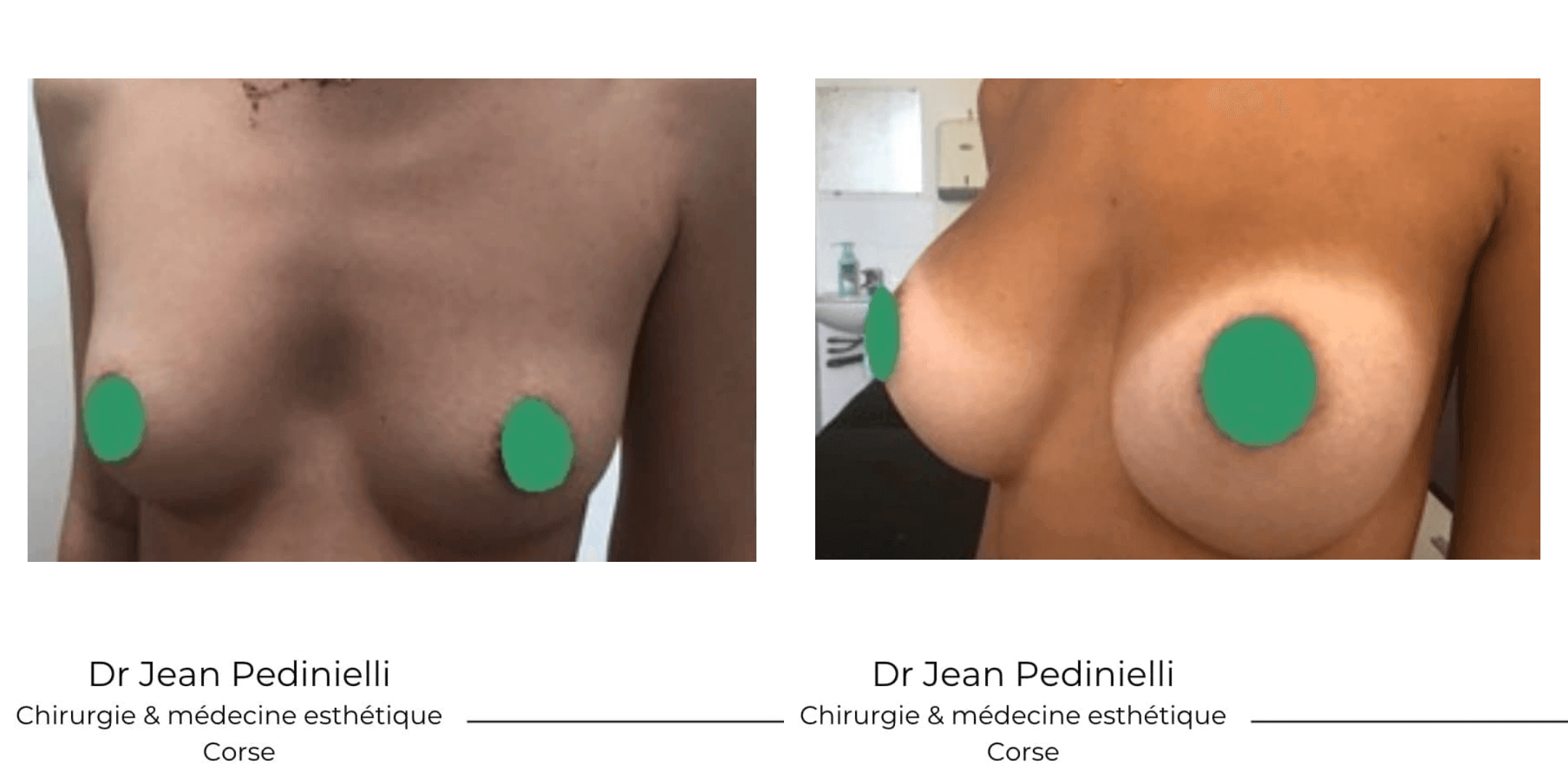

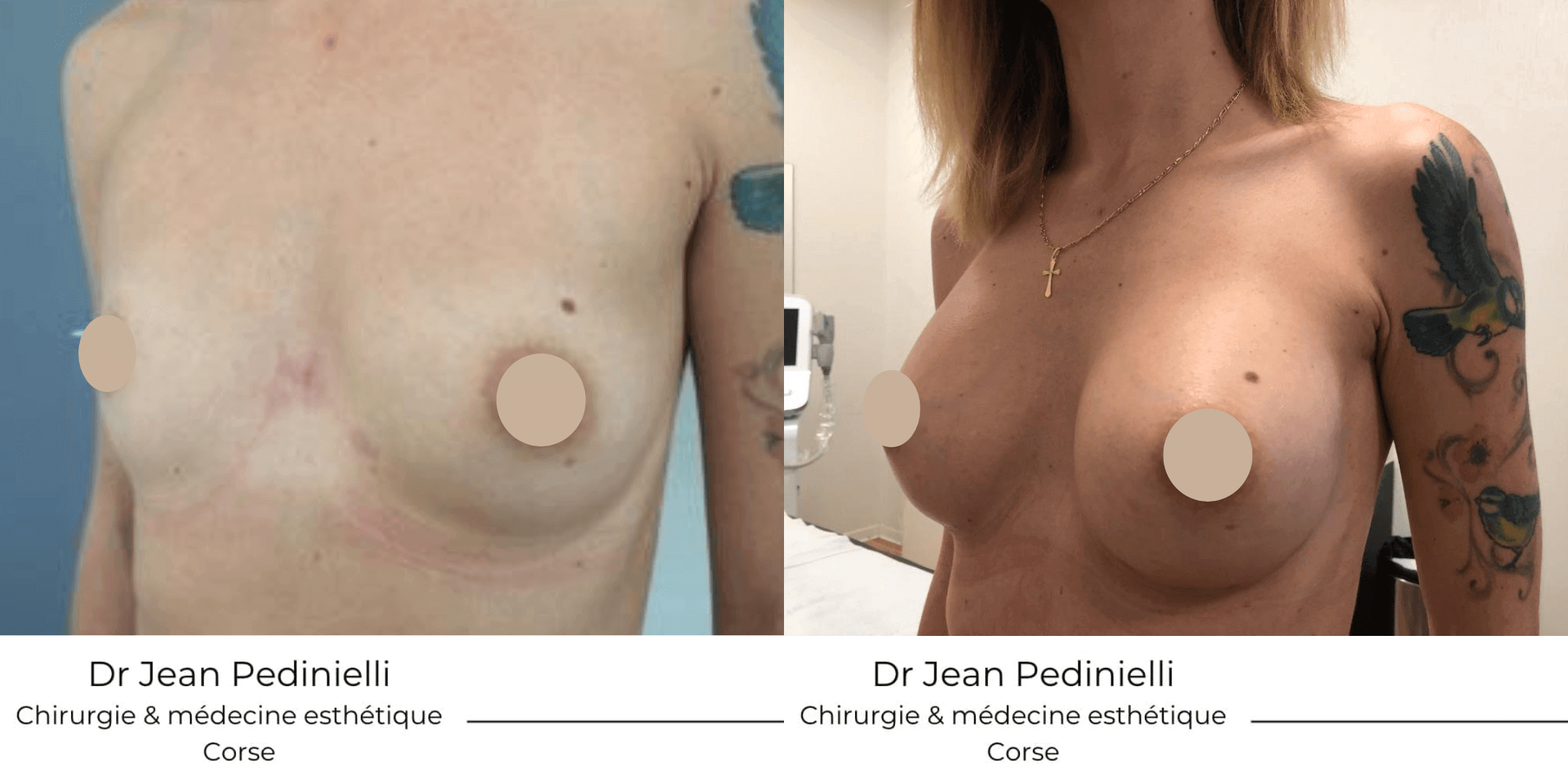

Cas cliniques : avant / après

Lorsque la ptôse mammaire, caractérisée par des seins tombants et des aréoles basses, est présente en conjonction avec la demande d’augmentation mammaire, il peut être nécessaire de réaliser une intervention complémentaire appelée « mastopexie ». Cette procédure vise à remonter la poitrine en réduisant l’enveloppe cutanée du sein. Cependant, il est important de noter que cette correction de la ptôse mammaire peut entraîner des cicatrices plus visibles, généralement autour de l’aréole et parfois verticalement. Le choix d’opter pour une mastopexie dépendra de la sévérité de la ptôse et des préférences de la patiente, qui devra discuter de ces options avec son chirurgien plasticien lors de la consultation préopératoire. Cette intervention combinée peut offrir des résultats esthétiques satisfaisants en améliorant la forme et la position des seins tout en augmentant leur volume, mais elle peut nécessiter une période de récupération et une attention particulière aux cicatrices.

L’augmentation mammaire est une intervention chirurgicale qui, comme toute procédure médicale, comporte des risques et des complications potentielles. Parmi les risques courants, on peut citer l’infection, l’hématome (accumulation de sang sous la peau), la cicatrice visible, la cicatrisation anormale, et la perte de sensibilité dans la zone du sein. Il existe également un risque de rupture ou de fuite des implants mammaires, bien que cela soit devenu plus rare avec les prothèses modernes. De plus, comme pour toute chirurgie, il y a des risques liés à l’anesthésie. Il est important de discuter de ces risques avec votre chirurgien plasticien lors de la consultation préopératoire, ainsi que des mesures prises pour les minimiser. En suivant les recommandations de votre chirurgien et en prenant soin de suivre un suivi médical approprié après l’intervention, vous pouvez contribuer à réduire les risques et à maximiser les chances de résultats satisfaisants. Choisir un chirurgien plasticien qualifié et expérimenté est également essentiel pour minimiser les risques et obtenir des résultats esthétiques optimaux. N’oubliez pas que chaque corps réagit différemment à la chirurgie, il est donc important d’être conscient des risques potentiels avant de prendre une décision.

Pour obtenir des informations sur le tarif d’une augmentation mammaire et discuter des résultats attendus, veuillez contacter notre secrétariat au 04 95 21 24 47. Nous vous recommandons également de planifier une consultation au cabinet médical avec le Docteur, lors de laquelle il évaluera votre situation de manière précise et vous proposera un plan de traitement personnalisé. Le coût de cette consultation de chirurgie et de médecine esthétique est de 70 euros. À l’issue de cette consultation, vous recevrez un devis personnalisé indiquant clairement le montant total de l’opération.

Généralement, l’augmentation mammaire n’est pas prise en charge par la sécurité sociale, à moins de situations particulières telles que l’agénésie (inexistence) ou des malformations de la glande mammaire. Dans ce cas bien précis, le docteur établit une demande d’entente préalable auprès du médecin conseil de la sécurité sociale. Ce dernier convoque ensuite la patiente pour un examen afin de confirmer l’éligibilité à cette prise en charge. Cette décision repose sur une évaluation technique qui prend en compte notamment la différence entre le tour de poitrine et le tour sous poitrine, laquelle doit être inférieure à 4 cm.

L’âge minimum recommandé pour envisager une augmentation mammaire est généralement de 18 ans. Cependant, il est essentiel de noter que chaque cas est unique, et la décision finale dépendra de la consultation avec le chirurgien plasticien. Dans certains cas exceptionnels, une augmentation mammaire avec prothèse ou une intervention esthétique visant à augmenter le volume mammaire peut être envisagée chez des patientes mineures, notamment dans le cadre de cas de malformation mammaire sévère ou d’hypoplasie marquée. La décision sera prise après une évaluation approfondie de la situation par le chirurgien, en prenant en compte les besoins et les attentes de la patiente. Il convient également de noter que dans certains cas, une augmentation mammaire peut être réalisée à l’aide d’une greffe de graisse plutôt qu’avec des prothèses, et cela peut être envisagé à un âge plus précoce en fonction de la situation individuelle. Le respect des normes légales et éthiques est primordial pour garantir des résultats satisfaisants et la sécurité de la patiente.